-

우리 학교 심태섭 교수팀이 산업현장에서 사용되는 휘발성 유기용매의 유해성을 낮은 비용으로 손쉽게 식별할 수 있는 새로운 방법을 개발했다. 화학공학과 심태섭 교수는 종이기반의 광유체소자(Optofluidic device)를 활용해 휘발성 유기용매(VOCs) 식별소자를 개발했다고 밝혔다. 해당 연구는 ‘디지털 컬러 코딩을 이용한 유기물질 구별 감지 광유체 종이 기반 분석장치(Optofluidic paper-based analytical device for discriminative detection of organic substances via digital color coding)’라는 제목으로 네이쳐 퍼블리싱 그룹(Nature publishing group)이 펴내는 국제 학술지 <마이크로시스템즈 & 나노엔지니어링(Microsystems & Nanoengineering)> 1월호에 게재됐다. 아주대 심태섭 교수(화학공학과)와 전남대 정헌호 교수(화공생명공학과)가 공동 교신저자로 참여했고, 아주대 오치영 박사과정생(에너지시스템학과)과 전남대 최진솔 석사(화공생명공학과)가 공동 1저자로 함께 했다. 산업 현장에서 사용되는 벤젠, 포름알데히드, 에틸렌 같은 휘발성 유기용매(Volatile Organic Compounds, VOCs)는 유해성이 높다. 유기용제 사용 시설이나, 도장 시설, 세탁소와 주유소, 각종 운송수단의 배기가스 등에서 배출되는데 끓는 점이 낮아 대기 중으로 쉽게 증발하고, 광화학스모그를 유발하거나 발암성 물질이로 인체에 해를 입힌다. 때문에 관련 산업 종사자∙뿐 아니라 일반인 누구나 쉽게 이를 식별할 수 있는 기술에 대한 요구가 높다.기존의 방식은 가스 및 액체 크로마토그래피 같은 기술로, 굉장히 민감하고 정밀하지만 식별에 걸리는 시간이 길고, 넓은 공간과 고도의 숙련된 기술을 요구해 높은 비용이 수반된다. 또다른 방식인 염료 기반 센서의 경우, 손쉽게 활용이 가능하며 비용 역시 낮지만 타깃 별 설계가 필요하며 장기 안정성 문제가 남아있다. 이에 아주대·전남대 연구팀은 휘발성 유기용매를 경제적이면서도 효율적으로 검출할 수 있는 종이기반 광유체소자를 제작했다. 인간의 후각은 다양하고 복잡한 냄새 물질들을 수많은 후각수용체의 신호를 패턴화해 구별하는데, 이를 모방한 인공 후각 시스템 구축을 위해 연구팀은 고분자 기반 흐름제어 관문(macromolecule-driven flow gate, MDF gate)과 광결정 필름(Photonic crystal film)을 결합하는 방식으로 접근했다. 아주대-전남대 공동 연구팀이 개발한 종이기반 광유체소자 분석 플랫폼고분자 기반 흐름제어 관문(MDF gate)은 종이와 다양한 고분자 소재가 공존하는 구조로 만들어졌다. 이러한 구조는 개별 휘발성 유기용매 마다 고분자와의 친화성이나 용해도 등이 달라 유기용매를 1차적으로 식별하는 관문으로 활용됐다. 이후 관문을 지난 용매는 또다른 고분자 소재 기반의 광결정 필름에 도달하게 된다. 광결정 필름은 내부의 규칙적인 배열에 의한 구조색이 나타나는데, 용매와 맞닿은 광결정 필름 또한 고분자로 이뤄져 있기 때문에 게이트와 마찬가지로 특정한 용매만이 광결정 필름을 팽윤시킨다. 이 때 용매과 광결정 필름 간의 상호작용에 따라 광결정 필름의 광학특성 변화의 차이가 발생하여 2차적으로 용매를 식별할 수 있다. 결과적으로 연구팀은, 사용자는 다양한 고분자 기반 흐름제어 관문(MDF gate)과 연결된 광결정 필름의 색 변화를 통해 특정 유기용매의 존재를 육안으로 식별할 수 있음을 확인했다. 심태섭 교수는 “이 기술은 구조적으로 차이가 적은 유기용매의 식별을 위해 종이기반 소자를 통해 육안으로 식별할 수 있도록 구현한 기술”이라며 “비전문가도 쉽게 활용할 수 있는 저렴한 플랫폼이라는 점에서, 산업 현장과 사회의 안전에 중요한 의미를 가진다”고 말했다.해당 연구는 한국연구재단(NRF)의 기본연구와 우수신진연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

-

189

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-02-13

- 4557

- 동영상동영상

-

우리 학교 박지환 생명과학과 교수가 포함된 연구팀이 한국인 유전체의 고해상도 지도를 구축하고 공통적으로 나타나는 DNA 구조 변이들을 발견했다. 이에 희귀질환을 비롯한 여러 정밀의료 연구에 활용될 것으로 기대된다.아주대 생명과학과 박지환 교수와 한국생명공학연구원 김선영 박사팀, 충남대 김준·여민경 교수팀이 참여한 연구팀은 한국인 고유의 유전체 데이터를 생산하고 활용해, 인간 유전체 진화와 관련된 구조 변이 연구결과를 발표했다고 밝혔다. 이번 성과는 유전체 분야 저명 학술지 <핵산 연구(Nucleic Acids Research)> 1월호에 게재됐다. 논문의 제목은 ‘높은 정확도의 한국 게놈 드래프트로 본 인간 텔로미어 진화 구조적 변이(Highly Accurate Korean Draft Genomes Reveal Structural Variation Highlighting Human Telomere Evolution)’다. 인간의 DNA를 해독하는 기술은 DNA 서열을 한번에 읽어낼 수 있는 기술인 롱리드 시퀀싱의 발전으로, 인간 유전체의 약 8%에 해당하는 영역까지 해독하는 수준에 도달했다. 하지만 여전히 연구가 충분하지는 않으며, 특히 한국인 고유의 구조 변이를 체계적으로 분석하는 연구는 거의 이루어지지 않고 있다. 연구팀은 한국인 3명의 유전체 데이터를 유전체 초안지도 작성 방법을 통해 조립, 어머니와 아버지 쪽 계통의 유전체 지도 2개씩 총 6개의 고품질 유전체 지도를 완성했다. 이를 통해 한국인에게 공통적으로 발견되는 다수의 구조 변이들을 발굴할 수 있었다. 완성된 유전체 지도를 통해 기존에 확인이 어려웠던 돌연변이를 검출, 염색체 끝에 수천 개에서 수십만 개의 DNA가 손상되고 복구하는 반복과정에서 형성된 구조변이 19개가 포함되어 있다는 사실을 밝혀냈다.공동 연구팀의 연구 성과를 보여주는 그림. 한국인 3인의 개인별 유전체 지도를 제작, 구조 변이와 변이 형성 메커니즘을 확인했다이 돌연변이 19개 중 8개는 연구팀이 조사한 한국인 3명 중, 2명에서 확인되었는데 이는 인류의 공통조상에서 이미 발생한 유전변이 정보가 마치 화석과 같이 한국인의 DNA에 남아있음을 보여주는 증거다. 연구팀은 또 거대한 돌연변이가 인근에 남긴 흔적을 바탕으로, 세포 내 존재하는 다양한 DNA 복구방식 중에서 어떤 방식이 각각의 돌연변이를 형성해낸 것인지 그 진화 과정을 역으로 추정해 나갔다. 이를 통해 그 복구 과정을 재구성하는데도 성공했다. 이번 연구는 한국인 고유의, 나아가 동아시아 집단의 유전적 특징을 이해하는 데 중요한 지표가 될 전망이다. 또 연구팀의 고품질 한국인 유전체 지도는 희귀질환 연구를 비롯한 여러 연구 분야에 활용될 것으로 기대된다. 이번 연구의 결과는 전 세계 연구자들에게 공개되어, 유전체 연구 및 정밀의료 분야에서 활용될 예정이다. 이번 연구는 범부처(과기정통부, 복지부, 산업부, 질병관리청) 사업인 국가 바이오 빅데이터 구축 시범사업 및 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업과 산업부 시스템 산업거점기관 지원사업 및 과기정통부 기초연구사업의 지원으로 수행됐다.* 위 사진- 사진 왼쪽부터 김준 충남대 교수, 조수복 한국생명연구원 박사, 박지환 아주대 교수, 김선영 한국생명연구원 박사

-

187

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-02-13

- 4462

- 동영상동영상

-

-

185

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-02-11

- 4650

- 동영상동영상

-

우리 학교 황종국 교수팀이 폐배터리에서 고가의 금속을 선택적으로 회수할 수 있는 고성능 리튬 이온 교환막을 개발하는 데 성공했다. 전기차 시장의 확대로 폐배터리 처리와 회수를 위한 기술의 개발이 시급히 요구되는 가운데, 친환경·저비용의 폐배터리 자원화 방안 마련에 기여할 수 있을 전망이다. 황종국 아주대 교수(화학공학과) 연구팀은 국립공주대 김춘수 교수(환경공학과) 연구팀과 함께 폐배터리로부터 유가금속인 리튬 이온을 선택적으로 회수할 수 있는 고성능 리튬 이온 교환막을 개발했다고 밝혔다. 해당 연구 내용은 ‘산화그래핀-무기물 나노입자 복합막을 활용한 전기화학적 리튬 회수(Swelling-resistant graphene oxide membranes reinforced by heteroatomic inorganic dots for electrochemical lithium recovery from aqueous solution)’라는 제목으로 국제 저명 학술지 <디셀리네이션(Desalination)> 12월호에 게재됐다. 이번 연구에는 아주대 황종국 교수(화학공학과)와 국립공주대 김춘수 교수(환경공학과)가 공동 교신저자로 참여했고, 김태남 아주대 박사과정생·김현진 국립공주대 박사과정생이 공동 제1저자로 함께 했다. 대표적 2차 전지인 리튬 이온 배터리(Lithium-ion battery)는 스마트폰이나 태블릿, 노트북, 웨어러블 디바이스 뿐 아니라 전기차나 하이브리드차 등에 폭넓게 사용되고 있다. 특히 최근 전기차 시장이 확대되면서 리튬 이온 배터리 폐기물의 대량 발생이 예견된 가운데, 이를 친환경적이고 안전한 방식으로 처리할 수 있는 다양한 방안 그리고 배터리의 양극재에 포함된 리튬 자원을 회수할 수 있는 폐기물 자원화 기술의 개발이 요구되고 있다. 현재 폐배터리 재활용에 사용되는 기술은 습식제련법 습식제련법(hydrometallurgy)으로, 주로 고가의 NCM(니켈-코발트-망간) 배터리에 초점이 맞춰져 있다. 이는 NCM 배터리에서 리튬, 니켈, 코발트, 망간을 회수해 재사용할 수 있어 경제성이 높기 때문이다. 반면 저렴한 LFP(리튬-인산-철) 배터리의 경우 리튬 외 자원의 효용 가치가 낮기 때문에, 재활용 비용 대비 편익 역시 낮다. 이에 그동안 관련 연구가 폭넓게 이루어지지 못했다. 그러나 앞으로 보급형 LFP 배터리의 시장 점유율이 급격하게 증가할 것으로 예상됨에 따라, LFP 폐배터리 재활용에 대한 대책이 마련되지 않는다면 향후 5~10년 안에 심각한 환경 문제를 일으킬 수 있다. LFP 폐배터리의 처리 및 자원화 기술 개발이 시급한 이유다. 최근 폐배터리에서 리튬 이온을 선택적으로 분리 및 회수하기 위한 방법으로, 전기화학적 막 분리 방법(electro-membrane separation process)이 주목받고 있다. 이는 전기화학적 힘을 이용하는 분리 기술로, 주로 염호(소금호수, brine)로부터 리튬 이온을 추출하는데 이용되어 왔다. 이 기술은 폐배터리 재활용에 사용되는 기존의 제련 공정에 비해 설치와 운영에 들어가는 비용이 상대적으로 낮고, 목표 이온만을 고농도로 농축·회수할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 이 공정에서 핵심적인 요소 중 하나는 이온교환막으로, 이온교환막의 성능에 따라 리튬 회수의 속도와 순도가 결정된다. 그러나 현재 이온교환막으로 활용되는 고분자막은 리튬 회수 속도가 현저히 낮다. 또한, 폐배터리 양극재에 포함된 니켈, 철 등 다가이온의 고분자막 통과를 효과적으로 차단하지 못해 리튬의 순도를 크게 저하시킨다. 폐배터리 침출액은 강한 산성을 띠고 있어, 장기간 운전 시 고분자막이 산화되어 분해되는 안정성 문제도 발생하고 있다. 이에 아주대 연구팀은 배터리에서 리튬이온만을 선택적으로 분리하기 위해 리튬이온의 수화이온 수화이온 크기(0.76 나노미터)보다는 크고, 다른 다가이온의 통과는 억제할 수 있는 이온 투과 채널을 개발했다.아주대-국립공주대 공동 연구팀이 개발한 안정성 높은 고성능 산화 그래핀 이온 교환막의 구조에 대한 그림. 폐배터리의 자원화를 통해 고가의 리튬 이온을 회수하고, 환경 문제 해결에 기여할 수 있을 전망이다. 연구팀은 흑연 유래 산화 그래핀 막이 약 1나노미터 상당의 이온 투과 채널과 우수한 내화학성을 갖추고 있음에도 불구하고, 물에서의 수화현상으로 인해 활용이 크게 제한되어왔다는 점에 주목했다. 연구팀은 정전기적 인력을 이용하여 산화 그래핀 층 사이에 실리카-알루미나(aluminosilicate) 나노입자 가교제를 도입하는 HARD(heteroatom-reinforced dot) 전략을 개발했다. 실리카-알루미나 나노입자는 산화 그래핀 층간을 전기적으로 중화해 0.1나노미터 수준에서 이온 투과 채널의 크기를 정밀하게 조절할 수 있을 뿐만 아니라, 이온교환막의 구조적 안정성을 크게 향상시킨다. 그 결과 기존 이온교환막 대비 월등하게 향상된 안정성과 리튬 이온 선택도를 가지는 산화그래핀-나노입자 복합막을 제조할 수 있었다. 아주대 연구팀은 직접 개발한 안정성 높은 고성능 산화 그래핀 이온 교환막을 공주대 연구팀이 설계한 친환경 연속 전기투석 시스템에 적용해, LFP 폐배터리 침출액으로 리튬 회수 실험을 진행했다. 공동 연구팀은 이를 통해 기존에 보고된 전기화학적 리튬 회수 공정 대비 65%의 에너지로, 약 4배 향상된 리튬 회수 속도와 95%의 리튬 순도를 달성했다.황종국 아주대 교수는 “이번 연구로 고성능 산화그래핀-나노입자 복합막을 개발할 수 있는 원천기술을 확보했다는 게 큰 의미”라며 “0.1 나노미터 수준에서 채널 크기의 조절이 가능해 이온 분리뿐 아니라 수소 가스 정제, 리튬-황 전지 분리막 등 다양한 분리 공정에 활용될 수 있을 것”이라고 설명했다. 황 교수는 “이번 연구는 아주대 화학공학과와 국립공주대 환경공학과의 공동 연구 성과물로, 서로 다른 분야의 협업을 통해 폐배터리 자원화 기술을 다각도로 분석한 결과”라며 “앞으로 복합막의 대면적 양산 방안에 대한 후속 연구가 필요하다”라고 덧붙였다.이번 연구는 교육부의 대학기초연구소사업(G-LAMP, Global-Learning & Academic research institution for Master’s·PhD students, and Postdocs), 한국연구재단의 우수신진연구사업, 교육부의 수소인력양성사업(H2KOREA)의 지원을 받아 수행됐다.* 위 그림 - 아주대 공동 연구팀의 연구 성과를 설명하는 이미지. 흑연 유래 산화그래핀과 무기질 나노입자를 복합화해(그림 왼쪽), 전기화학적 리튬 이온 회수 공정에 이온교환막으로 적용했다(그림 중간, 오른쪽)

-

183

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-02-05

- 4801

- 동영상동영상

-

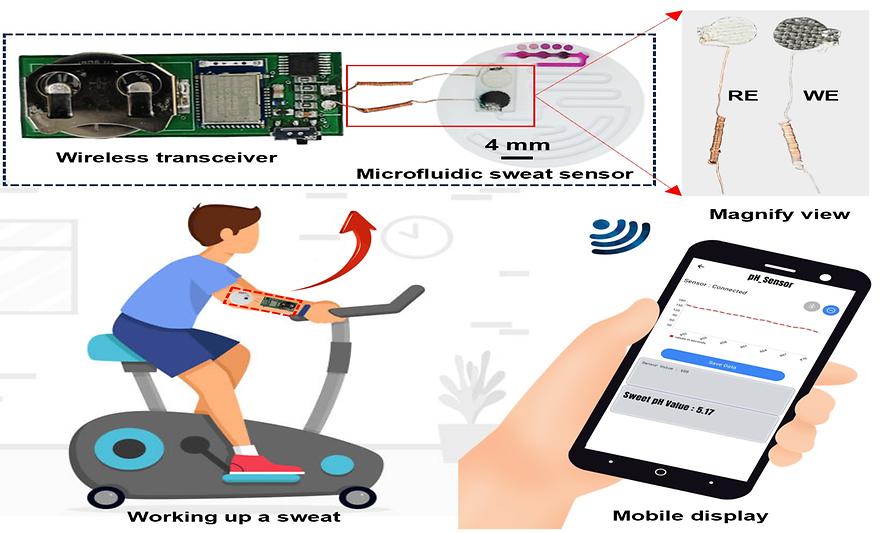

우리 학교 기계공학과 최정일 교수팀이 인체의 땀을 분석해 건강 상태를 실시간으로 측정할 수 있는 웨어러블 섬유 기반 센서 시스템을 개발했다. 기계공학과 소프트랩(SOFT Lab)의 최정일 교수(사진)는 전기화학 및 색 변화 방법을 활용해 땀 속의 다양한 물질을 분석하고 탐지할 수 있는 섬유 기반 웨어러블 마이크로플루이딕(microfluidic) 센서 시스템을 개발했다고 밝혔다. 해당 내용은 저명 학술지 <케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)> 1월호에 ‘다중 땀 분석을 위한 섬유 기반 전기화학 센서 및 비색 감지 어레이 통합 웨어러블 미세유체 시스템(Wearable, fabric-based microfluidic systems with integrated electrochemical and colorimetric sensing array for multiplex sweat analysis)’이라는 제목으로 게재됐다.최정일 교수가 교신저자로, 아주대 기계공학과 박사후연구원인 세카르 마두(Dr. Sekar Madhu) 박사가 제1저자로 참여했다. 모하메드 사자드 알람(Md. Sajjad Alam) 연구원과, 스리람프라바 라마사미(Sriramprabha Ramasamy) 박사후연구원도 참여했다.땀은 건강 모니터링을 위한 이상적인 진단 체액이다. 인체의 다양한 신진대사뿐 아니라 당뇨병, 낭포성 섬유증(CF) 등 질병의 약물 연구와 관련해 인체의 변화를 알아낼 수 있는 여러 바이오마커를 포함하고 있어서다. 이에 최근 웨어러블 센서를 통한 땀의 분석은 실시간 건강 모니터링을 위한 비침습적 방안으로 주목받고 있다. 특히 땀에서 산성도(pH)를 탐지해 신진대사와 항상성을 평가할 수 있으며, 이를 정확히 측정하면 신장 기능 장애와 당뇨병, 피부 질환과 같은 질병의 조기 진단에 도움이 된다. 일례로 땀의 염화물 농도는 유전성 내분비 질환인 낭포성 섬유증(Cystic Fibrosis, CF) 진단의 황금 표준으로, 염화물 농도의 변화를 모니터링해 질병을 조기에 진단함으로써 치료 효과를 높일 수 있다. 더불어 땀의 손실과 분비 속도를 실시간으로 파악하게 되면 운동선수나 군인, 의료 종사자들의 탈수와 고체온증, 열 관련 질환 등을 예방하고 적시에 발견할 수 있다. 기존의 땀 분석 방식은 땀의 증발과 센서 표면의 땀 분포 불균형 문제, 샘플의 희석 효과 저하 등의 이유로 여러 한계에 부딪혀왔다. 이에 아주대 연구팀은 마이크로플루이딕(microfluidic) 시스템을 적용해 개선을 시도했다. 마이크로플루이딕 시스템은 마이크로 수준에서 유체의 흐름을 조절하는 방법으로, 피부에서 나오는 땀을 바로 센서로 전달하여 민감하고 정확한 측정이 가능하며 유연한 섬유기반 센서를 이용해서 신체의 움직임 속에서도 안정적인 신호 측정이 가능하다. 아주대 연구팀이 개발한 웨어러블 섬유 기반 센서 시스템. 위 왼쪽이 웨어러블 센서의 땀 포집부와 무선 통신부, 위 오른쪽이 신체의 움직임을 고려한 유연 전극 소자 모습아래 그림은 디바이스를 피부에 부착해 땀의 성분을 실시간으로 스마트폰으로 모니터링하는 과정을 보여준다아주대 연구팀은 마이크로플루이딕 시스템을 이용, 소량의 땀만으로도 신속하고 정확하게 샘플링을 진행해냈다. 채취와 분석을 빠르게 할 수 있도록해, 땀이 증발하거나 오염될 가능성을 최소화한 것. 연구팀은 폴리아닐린(PANI)을 전극으로 활용해 땀의 pH를 정확하게 모니터링할 수 있음을 확인했고(pH 2~9 사이, 감도: 75.15 mV/pH, 동일 범위에서 세계 최고 민감도) 전기화학 및 색 변화 탐지 방식을 결합함으로써 하나의 샘플로 여러 바이오마커 분석이 가능할 수 있도록 했다. 연구팀이 개발한 센서는 섬유를 기반으로 제작되어 피부에 밀착이 가능하고 안정적으로 여러 번 사용할 수 있으며, 스마트폰과 같은 기기와 연동해 실시간 데이터 전송 및 확인이 가능하다. 연구를 주도한 최정일 교수는 “소량의 땀 시료로 산성도와 땀의 손실 및 분비 속도 등 신진대사를 정밀하게 실시간 측정할 수 있는 방안을 개발한 것”이라며 “비침습적 피부 부착형 건강 모니터링 기술의 혁신”이라고 설명했다.이어 “앞으로 후속 연구를 통해 개인의 삶의 질을 실질적으로 향상시킬 수 있는 혁신적 솔루션을 제공하겠다”라고 덧붙였다. 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구사업 및 해외우수신진연구자 지원사업인 브레인풀(Brain Pool) 프로그램, 아주대학교의 연구 지원을 받아 수행됐다.연구팀이 개발한 센서로 실제 측정을 진행한 모습. 땀을 통해 pH 값과 염화이온의 농도를 측정할 수 있다

-

181

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-01-24

- 5827

- 동영상동영상